正步铿锵 国防教育正当时

2025-09-05 10:42 来源: 信阳文明网

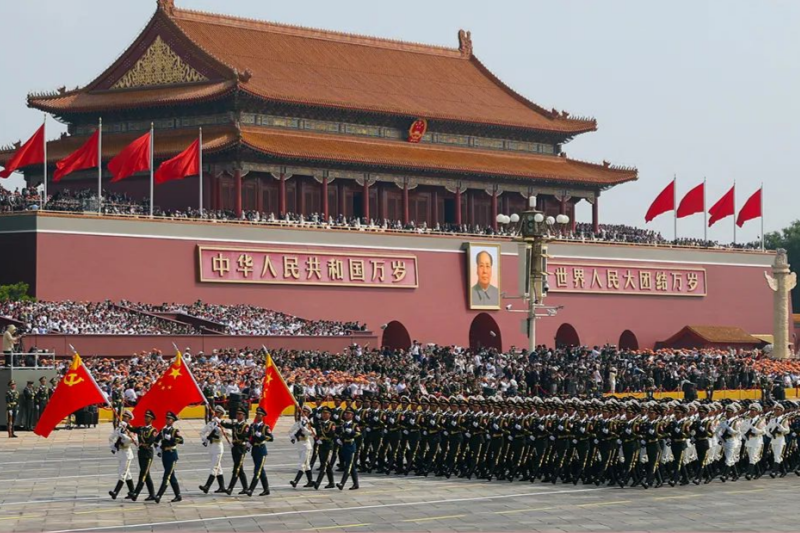

天朗气清,旌旗猎猎。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大阅兵,如同一部立体的历史教科书、一堂震撼的国防教育公开课,在神州大地奏响震撼人心的强军乐章。这不仅是一场展示国威军威的盛大仪式,更是一次面向全民的国防教育,一次民族精神的淬炼与升华。

一

九三阅兵以其独特的仪式感、参与感和视觉冲击力,搭建起一座触摸国防、感悟使命的“大课堂”,让国防教育可感、可触、可共鸣。

硬核实力诉说“强军真理”。铁甲洪流滚滚向前,战鹰编队划破长空,受阅将士以挺拔的军姿、昂扬的斗志、一流的装备,将国防和军队现代化建设的辉煌成就铺展在世人眼前。每一款新型主战武器的亮相,都藏着“科技强军”的硬核密码;每一支镌刻着荣光的英雄部队的昂首登场,都在无声诉说着“能战方能止战,有备才能无患”的真理。当战车方阵如钢铁长城般驶过,当隐形战机如利剑般掠过天际,这份直击眼底的震撼,远胜千言万语的文字说教,让“强国必须强军,军强才能国安”的深刻内涵,化作每个人心中滚烫的认知。

鲜活见证唤醒“民族记忆”。阅兵场上,一面面浸染着硝烟的荣誉战旗迎风招展,一个个承载着功勋的历史番号清晰醒目;观礼席中,白发苍苍的老战士、老民兵、地方支前模范端坐其间,他们眼角的皱纹里隐藏着烽火岁月,掌心的老茧镌刻出保家卫国的誓言。这些“活的历史见证”,牵起人们的思绪,穿越回炮声隆隆、山河泣血的抗战岁月,让人真切触摸到和平的重量,读懂国防建设对民族存续的“生命线”意义。这种跨越时空的精神传承,是对历史虚无主义最有力的驳斥,更是对爱国主义、革命英雄主义最生动的弘扬。

同心同向凝聚“国防共识”。从天安门广场的现场观礼,到千家万户屏幕前的屏息守望;从孩童挥舞着小国旗的雀跃,到老人凝视军旗时的热泪盈眶,亿万国人的心潮,始终与阅兵场的铿锵节奏同频共振。当国歌奏响、国旗冉冉升起的那一刻,那种从心底迸发的民族自豪感、国家归属感,如春潮涌动。在无声中强化着每个人的国家意识、国土意识、国防意识,让“国防连着你我他,安宁维系千万家”的共识,深深扎根在社会每一个角落。

二

我们正处于一个和平发展的时代,为何仍需通过阅兵这等“国之重典”来强化全民国防教育?

“无防之痛”警钟长鸣。“国无防不立,民无防不安”这不是一句空洞的口号,而是中华民族用百年苦难换来的血泪教训。近代以来,从鸦片战争的坚船利炮轰开国门,到甲午海战的舰船沉没山河破碎,从八国联军侵华的火光染红京城,到日寇铁蹄肆虐下的“亡国灭种”危机,那些任人宰割、骨肉分离的悲惨岁月,是中华民族永远无法磨灭的伤痛。历史如镜清晰照见,国防是国家生存发展的“安全阀”,一旦放松警惕、疏于防备,历史的悲剧便可能重演。九三阅兵及其承载的国防教育意义,正是要持续唤醒民族的集体记忆,让“忘战必危,怠防必殆”的警钟,永远在中华民族上空回响。

“和平积弊”亟待驱散。当前,世界百年未有之大变局加速演进,地缘政治博弈日趋激烈,单边主义、霸权主义抬头,不确定难预料的风险因素不断增多。我国地缘战略环境复杂,维护国家主权、安全、发展利益的任务愈发艰巨,传统与非传统安全威胁交织,领土主权争议、海外利益保护、网络安全挑战等问题接踵而至。环境越复杂,就越需要培养全民的国防观念、忧患意识,筑牢应对风险的“精神防线”。通过阅兵能最直接地驱散和平积弊下的麻痹思想,让“关心国防、支持国防”从“选择题”变成“必修课”,化作每个人的思想自觉与行动自觉。

“精神铠甲”代代相传。未来的综合国力竞争,说到底是“人的竞争”。国防现代化,不止是武器装备的现代化,更是人的国防素养与精神气质的现代化。青少年是民族复兴的生力军,他们心中的国防种子是否生根发芽,直接关系到国家未来的安全根基,九三阅兵就像一把“钥匙”,能打开青少年了解国防、热爱军事、崇敬英雄的大门,让“强军梦”在他们心中种下希望的种子,为培养担当民族复兴大任的时代新人注入精神养分。与此同时,在价值多元、思想多样的今天,阅兵更能点燃全民族的爱国热情,凝聚起“万众一心向复兴”的磅礴伟力,筑牢全体人民团结奋斗的共同思想基础。

三

盛大的阅兵会落幕,但它点燃的国防热情绝不能随之降温。唯有将阅兵带来的瞬时震撼,转化为持久的国防教育实效,才能让国防意识真正融入民族血脉。

从“远处瞧”变成“身边事”。国防不能总是电视里宏伟的画面,它需要可感可触的温度,把抽象的国防概念,转化为一次次的亲眼所见、亲手所触、亲身所感,让爱国种子在体验中扎根。可以组织简单的军事拓展活动,让孩子们亲眼看看“豆腐块”被子是怎么叠的、亲手摸一摸退役的坦克、高射炮,亲身走一走红军走过的道路,体会军人的不易,锻炼团队协作和意志品质。这种亲临的震撼,是任何视频都无法替代的。

用“新方式”讲好“老故事”。英雄的故事是永恒的,但讲述的方式需要与时俱进,让国防教育不再是照本宣科,而是变成一种有趣的、自愿参与的互动分享。支持年轻人“二次创作”,用短视频、动漫、漫画、角色扮演、甚至电子游戏等他们擅长的形式,来重新演绎历史故事、展现军人风采。官方账号、媒体达人,也可以多做一些“接地气”的内容,一个精心制作的“阅兵装备科普”短视频,可能比一堂课更有效;一套“那兔”主题的国防教育漫画,可能比展板海报更聚目光。

把“集中学”化为“日常学”。国防教育不是一阵风,而是一场“绵绵细雨”,要润物无声地渗透到生活的点点滴滴,成为一种自然而然的习惯和共识。家庭可以结合国家公祭日、烈士纪念日等,带着孩子一起铭记历史、缅怀先烈;社区可以举办“军嫂茶话会”,慰问军烈属,营造“一人当兵,全家光荣”的氛围;学校可以把国防教育融入日常,开展各类特色社团活动。当国防意识不再是特殊日子的口号,而是变成了家长里短的闲聊、社区活动的常态、学校教育的日常,它才能真正下沉到最基层,融入我们民族的血液里,成为一种代代相传的自觉。