一本珍藏60年的党费证 见证老党员的初心与使命

2025-07-09 10:01 来源: 洛阳文明网

今年是洛阳市民马晓峰入党60周年。60年来,他一直珍藏着当年的党费证。这本小小的党费证,陪伴他入伍、提干,后来转业回到洛阳,见证了他的人生轨迹,承载着一位老党员对党的赤诚之心。

毕业后回到农村,他梦想有一天能入党

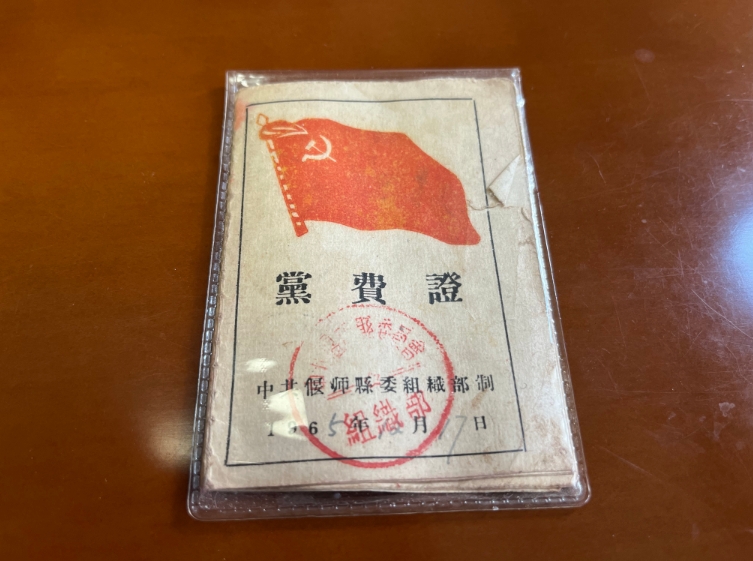

马晓峰今年78岁,家住洛阳市涧西区珠江路42号院。7月7日上午,记者来到老人家时,他正在整理珍藏的老物件。其中,一本用塑料护套精心包裹的党费证格外引人注目。

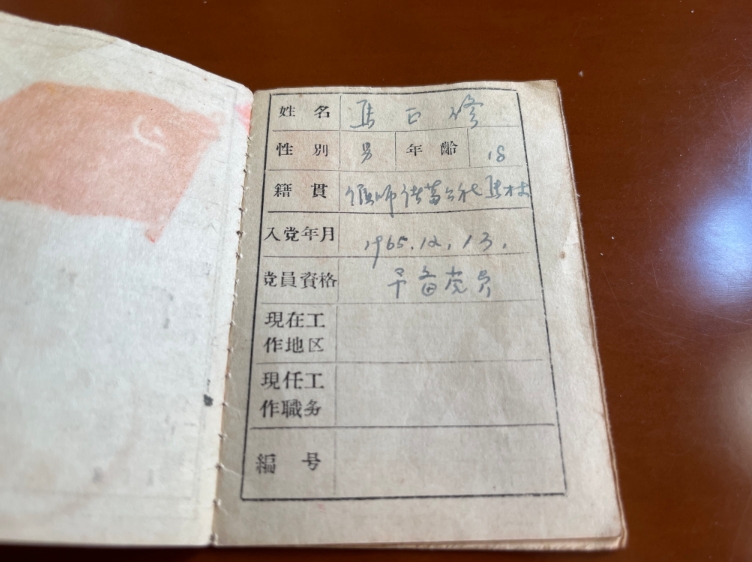

这本党费证封面印有“党费证”字样,由中共偃师县委组织部制,颁发日期为1965年12月17日。内页记录着:姓名,马正修;性别,男;年龄,18岁;入党时间,1965年12月13日。“马正修是我以前的名字,后来到部队当兵,改了名。”老人解释道。

谈起入党经历,马晓峰记忆犹新。他老家在偃师区诸葛镇西马村。1964年初中毕业后,他回家务农。在那个年代,初中毕业生在农村是响当当的文化人。当时,他最大的愿望就是成为一名光荣的共产党员。

加入中国共产党,也是父亲对马晓峰的殷殷嘱托。他的父亲曾在村里任民兵连连长,但不是党员。1956年前后,政府要对龙门石窟实施保护,上级到村里挑选人才,其中一项硬指标就是必须是党员。父亲错过了参与龙门石窟的保护工作,留下遗憾,这更坚定了马晓峰入党的决心。

成为预备党员,他获得了这本党费证

马晓峰在村里任团支部副书记,积极向党组织靠拢。

伊河修水坝需要石头,马晓峰就带领大家到万安山上拉石头。架子上的石头有千斤重,为确保安全,他们拉着架子车小心翼翼地往山下走,一干就是个把月,未出现任何纰漏。

1964年年底,村里计划建一座苗圃,马晓峰又组织村民拉着10辆架子车,到位于偃师与登封交界的苗圃园购买杨树苗。两地距离百里,他们用了3天时间,顺利拉回来数千株树苗。他们把树苗埋起来,到次年开春再挖出来,截成段栽在地里,培育新的树苗。

马晓峰吃苦耐劳、办事稳重,因工作出色被调到诸葛公社。无论是在村里还是公社,他的工作均得到认可。

1965年12月13日夜,村党支部在煤油灯下召开大会,通过了马晓峰这名18岁青年的入党申请。“当时参会的都是老党员,就我一个小年轻。”马晓峰回忆说,那一刻他激动得心潮澎湃。

这本党费证,正是在马晓峰成为预备党员不久后,组织颁发给他的。

无论走到哪里,都珍藏着党费证

1965年年底,马晓峰赴沈阳参军,他将党费证一同带了去。“我在村里交了3个月党费,随后组织关系转到了部队。”马晓峰说,他一直把那本党费证留在身边。

像马晓峰这种既有文化又是党员的新兵,在部队里凤毛麟角,自然引起关注和重视,连队领导让他作为新兵代表上台发言。

马晓峰文笔不错,擅长写作,后来被调到团政治处报道组,挖掘军营里的典型故事。他撰写的文章在《解放军报》《沈阳日报》等媒体发表,还荣获“优秀报道员”“优秀通讯员”等荣誉。

1975年前后,有媒体邀请马晓峰加入,成为一名正式记者。最终,马晓峰选择了继续留在部队。转业时,马晓峰已是营级干部。

1985年,马晓峰回到洛阳,被分配到市邮电系统工作,直至退休。60年来,无论走到哪里,他都珍藏着那本党费证。

马晓峰说,小时候家里穷,吃不饱穿不暖,他是在党的领导下过上了幸福生活,对党有着深厚的感情。“是党让我们过上了好日子!”老人动情地说,党费证不仅记录了他的入党时刻,更时刻提醒自己要不忘初心,永远跟党走。