洛阳老人珍藏的18张票证里暗藏持家之道

2025-07-07 10:25 来源: 洛阳文明网

在洛阳市涧西区电厂新村社区雎洲苑小区,68岁的牛云仙珍藏着18张粮票、布票、油票等。她说,这些票证都是自己家人在计划经济时代省吃俭用攒下来的,见证了一家人从物质匮乏到丰衣足食的历程,也暗藏着母亲的持家之道。

18张票证,满足不同场景生活所需

在牛云仙家,记者见到了这些票证。它们被珍藏在一个老式铝饭盒中,虽经历了几十年的时光,仍保存完好。

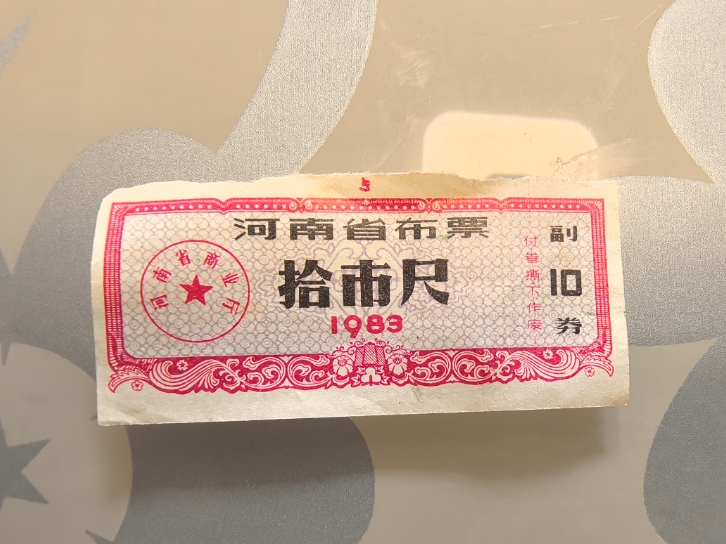

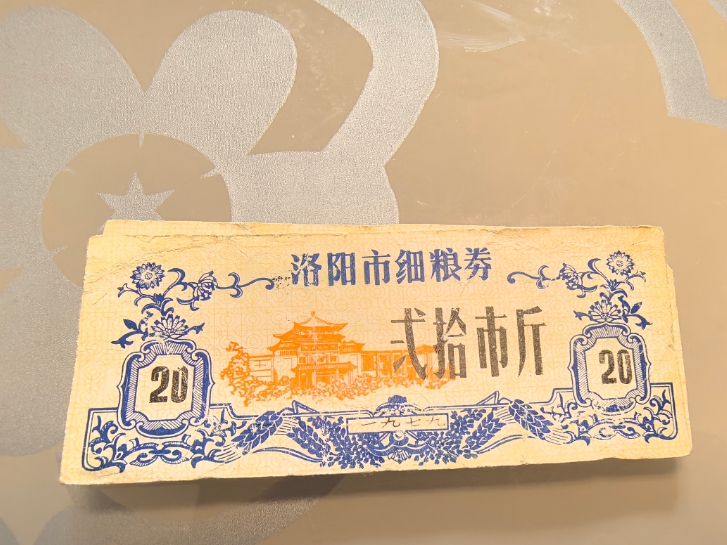

这些票证共18张,尺寸相仿,图案各异。有全国通用粮票、河南省流动粮票、河南省布票、河南省细粮券、洛阳市细粮券、洛阳市流动食用油票等,有五十市斤、二十市斤、一市斤、一市两、十市尺等多种面额。

“加在一块有160多斤粮食呢,在那个年代够吃好一段时间了。”牛云仙笑着说,这些票证都是自己在计划经济时代省吃俭用攒下来的,不同规格的票证,满足了不同场景所需。洛阳粮票是她使用最多的,全国通用粮票有的是母亲留下来的。

牛云仙老家在洛阳市偃师区,小时候和弟弟跟随父母在云南生活。那个时代,粮票在人们生活中扮演了重要角色,不仅每天都要使用,他们每年回河南老家探亲,还要提前换些全国通用粮票备用。

票证暗藏母亲的持家之道

牛云仙介绍,小时候,父亲在云南部队参军,母亲在当地一家服装厂做工,家里的生活大都靠母亲照顾。

“印象中,母亲好像总有干不完的活儿,上班、做饭、照顾孩子,还经常把工厂里的材料带回家加班。”牛云仙说,她经常晚上睡前看到母亲在缝纫机前工作,早上醒来母亲还在缝纫机前。

在那个物资紧缺的时代,牛云仙姐弟俩并没有经历太多“吃不饱”,她说这和母亲精打细算的持家之道有关系。

每个月家里被分配的粮食是固定的,母亲将这些按照比例分成多份,哪些积攒下来兑换成全国粮票寄给河南老家,哪些作为家庭储蓄,哪些作为日常开销,都被母亲分配得妥妥当当。但本来就相对紧张的粮本数额,再这样一分配,就可能面临不够吃的局面。

“这难不倒母亲。”牛云仙说,粗粮价格低,母亲就少用细粮票,多用粗粮票,粗粮细粮掺着吃。为了省下买菜的粮票,母亲在家附近开荒种菜,不仅供应了当季,还能做一些干菜、咸菜等作为冬天储备。“最喜欢吃母亲做的炒干豆角,一片肉也没放,但我和弟弟觉得特别香。”牛云仙说。

虽然在服装厂工作,但牛云仙母亲极少给自己添置衣服,省下的布票都给牛云仙姐弟俩和河南老家的侄子、侄女添置了新衣服。在那个物资匮乏的年代,母亲用自己的勤俭节约,不仅养活了一家人,还给老家亲戚带去了很多生活便利。

良好家风浸润家庭成员

1979年,父母回到洛阳,牛云仙到原洛阳水泥厂工作。1981年,牛云仙成家,生活中也受母亲勤俭节约家风影响。她和丈夫做好每月的开销计划,“我每个月30元的工资,能攒10元,学着母亲,我在住处旁也开了一片荒地种菜,我和丈夫常年穿工服,家里的布大多给孩子们做些衣服。”

1981年牛云仙结婚时,家里只有一张床和一个衣柜。到1984年,牛云仙和丈夫已经攒下1600多元,买了冰箱和缝纫机。随后的多年,家里的大件逐渐添置,生活也越来越好。

随着我国粮食产量的显著增长,1993年,粮油实现敞开供应,粮票被正式宣告停止使用。家里积攒的一些粮票也没有了用武之地,但勤俭持家的良好家风在牛云仙家一直传承。“儿媳经常尝试在缝纫机上制作家居用品,两个孙女从小就被教导节约粮食不剩饭……”

牛云仙说,现在,这些票证被她精心珍藏,多次搬家也没舍得丢,“闲下来我就拿出来看看,想想那个时代的艰辛,就更加珍惜现在的美好生活了。”